|

|

|

|

|

|

|

|

本校の取組について

旭工定いじめ防止基本方針

北海道旭川工業高等学校における

いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

1 はじめに

本方針は、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)やそれに基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣)のほか、「北海道いじめの防止等に関する条例」(平成26年北海道条例第8号)、「北海道いじめ防止基本方針」(令和5年3月改訂)などを踏まえ、北海道旭川工業高等学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めたものである。

本校は、全ての教職員がこの基本方針に則り、いじめの芽はどの生徒にも生じ得るという緊張感を持つとともに、いじめを受けた生徒に非はないとの認識に立ち、本校生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、家庭とも連携し、いじめの未然防止や早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ速やかな解決を図るなど、「いじめのない学校」を目指すものである。

本校は、全ての教職員がこの基本方針に則り、いじめの芽はどの生徒にも生じ得るという緊張感を持つとともに、いじめを受けた生徒に非はないとの認識に立ち、本校生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、家庭とも連携し、いじめの未然防止や早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ速やかな解決を図るなど、「いじめのない学校」を目指すものである。

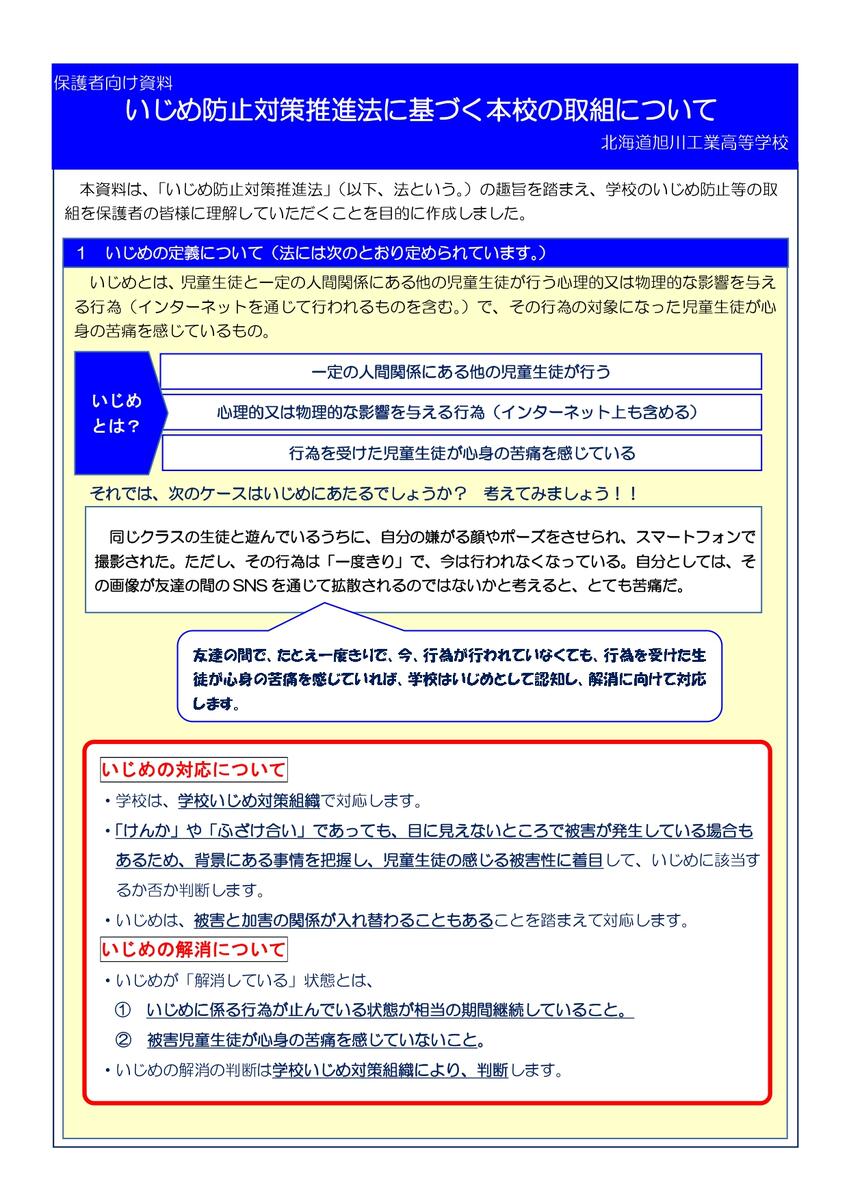

2 いじめの定義【条例第2条】

条例では、いじめの定義として、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と規定しています。

いじめを理解するに当たっては、次の点に留意します。

条例では、いじめの定義として、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と規定しています。

いじめを理解するに当たっては、次の点に留意します。

○ いじめを受けた児童生徒の中には、「いじめを受けたことを認めたくない」、「保護者に心配をかけたくない」などの理由で、いじめの事実を否定することが考えられることから、いじめに当たるか否かの判断は表面的・形式的に行うのでなく、いじめを受けた児童生徒や周辺の状況等を踏まえ、客観的に判断し、対応する。

○ インターネットを通じたいじめなど、本人が気付いていない中で誹謗中傷が行われ、当該児童生徒が心身の苦痛を感じるに至っていない場合も、いじめと同様に対応する。

○ 児童生徒の善意に基づく行為であっても、意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまい、いじめにつながる場合もあることや多くの児童生徒が被害児童生徒としてだけではなく、加害児童生徒としても巻き込まれることや被害、加害の関係が比較的短期間で入れ替わる事実を踏まえ、対応する。なお、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害児童生徒が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、いじめに該当するため、事案を法第22条及び条例第23条に基づいて設置する組織(以下「学校いじめ対策組織」という。)で情報共有して対応する。

○ 「けんか」や「ふざけ合い」であっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。日頃からグループ内で行われているとして「けんか」や「ふざけ合い」を軽く考え、気付いていながら見逃してしまうことも少なくない。ささいに見える行為でも、表には現れにくい心理的な被害を見逃さない姿勢で対応する。

○ 児童生徒が多様性を認め互いに支え合いながら、健やかに成長できる環境の形成を図る観点から、例えば、「性的マイノリティ」、「多様な背景を持つ児童生徒」、「東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している児童生徒(以下「被災児童生徒」という。)」等学校として特に配慮が必要な児童生徒については、日常的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

○ インターネットを通じたいじめなど、本人が気付いていない中で誹謗中傷が行われ、当該児童生徒が心身の苦痛を感じるに至っていない場合も、いじめと同様に対応する。

○ 児童生徒の善意に基づく行為であっても、意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまい、いじめにつながる場合もあることや多くの児童生徒が被害児童生徒としてだけではなく、加害児童生徒としても巻き込まれることや被害、加害の関係が比較的短期間で入れ替わる事実を踏まえ、対応する。なお、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害児童生徒が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、いじめに該当するため、事案を法第22条及び条例第23条に基づいて設置する組織(以下「学校いじめ対策組織」という。)で情報共有して対応する。

○ 「けんか」や「ふざけ合い」であっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。日頃からグループ内で行われているとして「けんか」や「ふざけ合い」を軽く考え、気付いていながら見逃してしまうことも少なくない。ささいに見える行為でも、表には現れにくい心理的な被害を見逃さない姿勢で対応する。

○ 児童生徒が多様性を認め互いに支え合いながら、健やかに成長できる環境の形成を図る観点から、例えば、「性的マイノリティ」、「多様な背景を持つ児童生徒」、「東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している児童生徒(以下「被災児童生徒」という。)」等学校として特に配慮が必要な児童生徒については、日常的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

3 いじめの内容

具体的ないじめの態様としては、次のようなものがあります。

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

○ 仲間はずれ、集団による無視をされる

○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

○ 金品をたかられる

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

○ パソコンや携帯電話等で、誹誇中傷や嫌なことをされる

○ 仲間はずれ、集団による無視をされる

○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

○ 金品をたかられる

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

○ パソコンや携帯電話等で、誹誇中傷や嫌なことをされる

これらのいじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれます。

これらについては、教育的な配慮や被害児童生徒の意向を十分に配慮した上で、児童生徒の命や安全を守ることを最優先に、早期に警察に相談・通報を行い適切な援助を求め対応するとともに、学校警察連絡協議会等を活用し、日頃から緊密に連携できる体制を構築する必要があります。

また、嫌がらせなどの「暴力を伴わない“いじめ”」であっても、繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴う“いじめ”」と同様、生命、身体に重大な危険を生じさせる場合があることに留意する必要があります。

4 いじめの要因

いじめの要因を考えるに当たっては、次の点に留意します。

○ いじめは、児童生徒同士の複雑な人間関係や心の問題から起こるものであり、いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得る。

○ いじめは、単に児童生徒だけの問題ではなく、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、他人の弱みを笑いものにしたり、異質な他者を差別したりするといった大人の振る舞いを反映した問題でもあり、家庭環境や対人関係など、多様な背景から、様々な場面で起こり得る。

○ いじめは、加害と被害という二者関係だけでなく、はやしたてたり面白がったりする「観衆」の存在、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在や、学級や部活動等の所属集団の閉鎖性等の問題により、いじめは行われ、潜在化したり深刻化したりもする。

○ いじめの衝動を発生させる原因としては、①心理的ストレス(過度のストレスを集団内の弱い者を攻撃することで解消しようとする)、②集団内の異質な者への嫌悪感情(凝集性が過度に高まった学級集団では、基準から外れた者に対して嫌悪感や排除意識が向けられることがある)、③ねたみや嫉妬感情、④遊び感覚やふざけ意識、⑤金銭などを得たいという意識、⑥被害者となることへの回避感情などが挙げられる。 そのため、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりや、児童生徒の人間関係をしっかりと把握し、全ての児童生徒が活躍できる集団づくりが十分でなければ、学習や人間関係での問題が過度なストレスとなり、いじめが起こり得る。

○ いじめは、児童生徒の人権に関わる重大な問題であり、大人も児童生徒も、一人一人が「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な方法である」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を十分自覚しなければ、いじめから児童生徒を守り通すことは難しい。そのため、児童生徒の発達の段階に応じた「男女平等」、「子ども」、「高齢者」、「障がいのある人」、「性的マイノリティ」、「多様な背景を持つ児童生徒」などの人権に関する意識や正しい理解、自他を尊重する態度の育成、自己有用感や自己肯定感の育成を図る取組が十分でなければ、多様性を認め互いに支え合うことができず、いじめが起こり得る。

○ いじめは、単に児童生徒だけの問題ではなく、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、他人の弱みを笑いものにしたり、異質な他者を差別したりするといった大人の振る舞いを反映した問題でもあり、家庭環境や対人関係など、多様な背景から、様々な場面で起こり得る。

○ いじめは、加害と被害という二者関係だけでなく、はやしたてたり面白がったりする「観衆」の存在、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在や、学級や部活動等の所属集団の閉鎖性等の問題により、いじめは行われ、潜在化したり深刻化したりもする。

○ いじめの衝動を発生させる原因としては、①心理的ストレス(過度のストレスを集団内の弱い者を攻撃することで解消しようとする)、②集団内の異質な者への嫌悪感情(凝集性が過度に高まった学級集団では、基準から外れた者に対して嫌悪感や排除意識が向けられることがある)、③ねたみや嫉妬感情、④遊び感覚やふざけ意識、⑤金銭などを得たいという意識、⑥被害者となることへの回避感情などが挙げられる。 そのため、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりや、児童生徒の人間関係をしっかりと把握し、全ての児童生徒が活躍できる集団づくりが十分でなければ、学習や人間関係での問題が過度なストレスとなり、いじめが起こり得る。

○ いじめは、児童生徒の人権に関わる重大な問題であり、大人も児童生徒も、一人一人が「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な方法である」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を十分自覚しなければ、いじめから児童生徒を守り通すことは難しい。そのため、児童生徒の発達の段階に応じた「男女平等」、「子ども」、「高齢者」、「障がいのある人」、「性的マイノリティ」、「多様な背景を持つ児童生徒」などの人権に関する意識や正しい理解、自他を尊重する態度の育成、自己有用感や自己肯定感の育成を図る取組が十分でなければ、多様性を認め互いに支え合うことができず、いじめが起こり得る。

5 いじめの解消

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があります。ただし、必要に応じ、被害児童生徒と加害児童生徒との関係修復状況など他の事情も勘案して判断するものとします。

① いじめに係る行為が止んでいること

被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等から更に長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は「学校いじめ対策組織」の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。「学校いじめ対策組織」においては、いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継統するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。いじめの解消の見極めに当たっては、学校や保護者のほか、「学校いじめ対策組織」を活用し、必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを含めた集団で判断することが大切である。

上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性やいじめを受けたことによる心理的な影響が容易には消えない場合も十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察する必要がある。

6 いじめの防止

本校では、生徒に「いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。」ことに対する指導を徹底する。このため、教職員の言動が生徒に大きな影響力を持つとの認識の下、生徒一人一人についての理解を深めるとともに、生徒との信頼関係の構築に努めるものとする。

(1) 本校の教職員は、次の基本的な認識を共有し日々の教育実践を行う。

(1) 本校の教職員は、次の基本的な認識を共有し日々の教育実践を行う。

○ いじめは、絶対に許されない卑怯な行為である。

○ いじめは、何時でも、誰にでも、どこにでも起き得るものである。

○ いじめに対しては、本校の全ての生徒、保護者、教職員が協力して根絶に取り組む。

○ いじめは、何時でも、誰にでも、どこにでも起き得るものである。

○ いじめに対しては、本校の全ての生徒、保護者、教職員が協力して根絶に取り組む。

(2) 本校の教職員は、次項についての共通理解の下、教育活動に取り組む。

ア いじめの構造

いじめは、単に被害生徒と加害生徒といった構造だけではなく、観衆や傍観者などの周囲の生徒も関わる場合が多い。また、周囲の生徒の捉え方次第で抑止や促進が同時に起こる場合がある。

イ いじめの動機

いじめの動機は、嫉妬心、支配欲、愉快犯、同調性、嫌悪感、欲求不満などがほとんどである。

ウ いじめの態様

ウ いじめの態様

いじめの態様には、「悪口を言う、あざける、落書き、物壊し、無視、陰口、避ける、ぶつかる、小突く、命令、脅かし、性に関わるもの、マウンテイングも誹誇中傷、噂の流布、からかい、仲間はずれ、嫌がらせ、暴力、たかり、使い走り」など多様で、教職員の目が行き届かない場合があることに留意する。

(3) いじめに向かわない態度や資質・能力の育成を図る。 本校の「道徳教育の全体計画」に基づき、学校の教育活動全体を通じて、生徒の社会性を育むとともに、他人の気持ちを共感的に理解できる能力や、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。

ア 情報活用能力についての指導

本校では、携帯電話(スマートフォン等を含む)の持ち込みを認めており、その使用については生徒の規範意職(情報モラル)を含めた情報活用能力の向上を図る指導を行っているが、一部の者にしか目に付きにくいネット上でのトラブルが起きている状況にある。こうしたことから、各学科共通に履修する科目の「工業情報数理」を中心に、個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護、収集した情報の管理、受け手のことを想定した情報コンテンツの制作及び発信する情報に対する責任、情報を保護することの必要性とそのための法規及び個人の責任等について、一層の指導の徹底を図る。

7 いじめの早期発見

本校では、全ての教育活動において、生徒の会話や動きを注意深く観察し、生徒のサインを見逃さず、いじめの早期発見に努める。

(1) 教職員による早期発見

(1) 教職員による早期発見

下記に例示する場面で「見過ごす」「見逃す」「先延ばし」等をせず、些細な変化があった場合は「いじめ防止対策委員会」(以下、「委員会」という。)に報告し、確実に情報を共有して、いじめの早期発見に努める。

○ ホームルーム担任は、SHRや休み時間、放課後などにおける生徒の動きや会話を観察する。また、保護者とは緊密に連絡を取り合い、家庭内での様子の変化の察知に努める。さらに、副担任や学科、教科担任と連携し、年に複数回の個人面談を行う。

○ 教科担任は、授業中の生徒の動きや会話を観察する。また、授業に向かう際、授業を終えて職員室に戻る際には、廊下での生徒の動きや会話を観察する。

○ 部活動顧問は、部活動中の生徒の動きや会話を観察する。特に休憩時間における生徒同士の雑談に傾聴し、部員以外の生徒間のいじめ情報の入手にも努める。また、保護者とは緊密に連絡を取り合い、家庭内での様子の変化を敏感に察知し、いじめの早期発見に努める。

○ 生徒指導部では、生徒からの訴えを傾聴するとともに、生徒との会話の中から他の生徒間のいじめの情報を入手する。また、生徒指導部では、SNS等の定期巡視を実施し、情報の把握に努める。

○ 養護教諭は、生徒からの訴えを聴くとともに、生徒との会話の中から他の生徒間のいじめの情報を入手する。

○ 上記以外の他の教員も、放課後や学校外で本校生徒を見かけた際は、生徒の動きや会話を観察する。

○ 教科担任は、授業中の生徒の動きや会話を観察する。また、授業に向かう際、授業を終えて職員室に戻る際には、廊下での生徒の動きや会話を観察する。

○ 部活動顧問は、部活動中の生徒の動きや会話を観察する。特に休憩時間における生徒同士の雑談に傾聴し、部員以外の生徒間のいじめ情報の入手にも努める。また、保護者とは緊密に連絡を取り合い、家庭内での様子の変化を敏感に察知し、いじめの早期発見に努める。

○ 生徒指導部では、生徒からの訴えを傾聴するとともに、生徒との会話の中から他の生徒間のいじめの情報を入手する。また、生徒指導部では、SNS等の定期巡視を実施し、情報の把握に努める。

○ 養護教諭は、生徒からの訴えを聴くとともに、生徒との会話の中から他の生徒間のいじめの情報を入手する。

○ 上記以外の他の教員も、放課後や学校外で本校生徒を見かけた際は、生徒の動きや会話を観察する。

(2) いじめの調査による早期発見

いじめを早期に発見するため、いじめの状況等を把握するため、在籍する生徒等に対する調査を実施する。また、調査を行った場合は、管理職が結果を保管する。 ア いじめの把握のためのアンケート調査(道教委、年2回) イ 必要に応じて調査

(3) 生徒等啓発指導による早期発見

(3) 生徒等啓発指導による早期発見

生徒指導部長等は、機会あるごとに、生徒や保護者がいじめ行為を見たとき、ネット上の誹誘中傷などがあった場合は、すぐに教員に通報するように呼びかけることとする。 なお、通報することは卑怯な行為ではなく、いじめの被害生徒を助ける勇気ある行動であり、全ての本校生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができる「いじめのない学校づくり」には大切な行動であることを脱明する。

8 いじめへの対処

いじめへの対処に当たっては、発見した教職員は、直ちにいじめを止めさせるとともに、委員会に必ず報告し、以降委員会を中心として事案に対処する。 特に、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある重大事案については、管理職が指揮・監督し迅速に対応する。

委員会の対処に当たっての留意事項は、次のとおりである。

(1) いじめの対処に当たっては、被害生徒や通報した生徒の安心・安全を確保するものとする。

(2) 被害生徒からいじめの内容、行われた日時、場所、加害生徒氏名や関係性などの聞き取りを行い、いじめの構造を明らかにする。また、必要に応じて随時調査の実施を検討する。

(3) いじめの構造に基づいて、関係生徒等から事実確認を行う。関係生徒等が複数の場合は、それぞれ確認した事実を照合するなどして、いじめの構造の全容を明らかにする。

(4) いじめの構造の全容が明らかになった時点で、生徒指導部が特別指導等の内容を検討する。

(1) いじめの対処に当たっては、被害生徒や通報した生徒の安心・安全を確保するものとする。

(2) 被害生徒からいじめの内容、行われた日時、場所、加害生徒氏名や関係性などの聞き取りを行い、いじめの構造を明らかにする。また、必要に応じて随時調査の実施を検討する。

(3) いじめの構造に基づいて、関係生徒等から事実確認を行う。関係生徒等が複数の場合は、それぞれ確認した事実を照合するなどして、いじめの構造の全容を明らかにする。

(4) いじめの構造の全容が明らかになった時点で、生徒指導部が特別指導等の内容を検討する。

<特別指導の方向性>

・ 加害生徒及び保護者に対し、本校はどんないじめも絶対に許さないことを理解させる。

・ 被害生徒の立場になって考えることや、校訓を実践することの大切さに気付かせる指導を行う。

・ 二度といじめを行わない意思が確認できるまで、特別指導は継続する。

・ 被害生徒への謝罪等については、当該生徒及び保護者の心情に十分配慮し、学校の指揮監督の下で実施する。

・ 加害生徒及び保護者に対し、本校はどんないじめも絶対に許さないことを理解させる。

・ 被害生徒の立場になって考えることや、校訓を実践することの大切さに気付かせる指導を行う。

・ 二度といじめを行わない意思が確認できるまで、特別指導は継続する。

・ 被害生徒への謝罪等については、当該生徒及び保護者の心情に十分配慮し、学校の指揮監督の下で実施する。

(5) 被害生徒及び保護者には、加害生徒の決意を伝えて安心させるとともに、必要に応じてスクールカウンセラー等に支援を依頼する。

(6) いじめの第三者の立場にあった生徒に対して、その行動内容に応じた適切な指導を行う。また、必要に応じて全校生徒等に周知し、再発防止の指導を行う。

(7) いじめへの対処の全てについて指導記録を作成・保存し、必要に応じて関係機関への引継や情報提供を行う。

(6) いじめの第三者の立場にあった生徒に対して、その行動内容に応じた適切な指導を行う。また、必要に応じて全校生徒等に周知し、再発防止の指導を行う。

(7) いじめへの対処の全てについて指導記録を作成・保存し、必要に応じて関係機関への引継や情報提供を行う。

9 指導体制

一部の教職員や特定の教職員がいじめの問題を抱え込むのではなく、委員会で情報を共有し、組織的に対応する。また、委員会はく普段から対応方法等について全ての教職員に共 通理解を図るとともに、生徒に対して第三者的な相談窓口の活用についても周知する。 組織的な対応を円滑に進めるためには、個々の教職員の協力が不可欠であることから、次に本校教職員の責務を示す。

(1) 本校教職員は、生徒理解を深め、信頼関係を築き、生徒のささいな変化・兆候であっても、いじめとの関連を常に考慮して、早い段階から関わりを持ち、いじめを看過したり軽視したりすることのないよう努めること。

(2) 本校教職員は、いじめを発見し、又は相談を受けた場合は、当該いじめに係る情報を「いつ、どこで、誰が、何を、どのように等」に沿って記録するとともに、速やかに委員会に報告し、学校の組織的な対応につなげること。

(3) 本校教職員は、委員会からの情報共有があった後は、事実関係を確認の上、組織的な対応方針の下、被害生徒を徹底して守り通すこと。

(4) 本校教職員は、生徒に直接指導する立場にあることから、教職員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう十分留意すること。

(5) 本校教職員は、生徒指導に関する研修会等に積極的・計画的に参加し、研修の成果を共有するなどして、いじめの問題に適切に対応できる力を身に付けること。

(1) 本校教職員は、生徒理解を深め、信頼関係を築き、生徒のささいな変化・兆候であっても、いじめとの関連を常に考慮して、早い段階から関わりを持ち、いじめを看過したり軽視したりすることのないよう努めること。

(2) 本校教職員は、いじめを発見し、又は相談を受けた場合は、当該いじめに係る情報を「いつ、どこで、誰が、何を、どのように等」に沿って記録するとともに、速やかに委員会に報告し、学校の組織的な対応につなげること。

(3) 本校教職員は、委員会からの情報共有があった後は、事実関係を確認の上、組織的な対応方針の下、被害生徒を徹底して守り通すこと。

(4) 本校教職員は、生徒に直接指導する立場にあることから、教職員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう十分留意すること。

(5) 本校教職員は、生徒指導に関する研修会等に積極的・計画的に参加し、研修の成果を共有するなどして、いじめの問題に適切に対応できる力を身に付けること。

10 重大事態への対処

重大事態が発生した場合には、本基本方針や国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に沿って速やかに対処するとともに、事実関係を明確にする調査を行い、同種の事態の発生の防止に努めます。また北海道教育委員会に速やかに報告する。

○ 児童生徒やその保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして対応する。

○ 調査は、事実関係を明確にするために行う。 「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめが、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り明確にすることである。

○ 情報提供については、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、適時・適切な方法で説明する。

○ この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでなく、道立学校や道教委が事実に向き合うことで、当該事態と同種の事態の発生防止を図るものである。

○ 道教委は、この調査が迅速かつ適正に実施できるよう調査マニュアルや調査結果の公表ガイドラインを整備する。

○ 道立学校や道教委は、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組む。

○ 調査は、事実関係を明確にするために行う。 「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめが、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り明確にすることである。

○ 情報提供については、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、適時・適切な方法で説明する。

○ この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでなく、道立学校や道教委が事実に向き合うことで、当該事態と同種の事態の発生防止を図るものである。

○ 道教委は、この調査が迅速かつ適正に実施できるよう調査マニュアルや調査結果の公表ガイドラインを整備する。

○ 道立学校や道教委は、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組む。

11 その他

(1) 基本方針及びいじめ防止のための取組について検証を行う。

(1) 基本方針及びいじめ防止のための取組について検証を行う。

主な相談窓口

主な相談窓口

0

1

1

7

4

3

3

周辺地図

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |